Die Art, wie wir über uns selbst denken, bestimmt, ob wir gut oder schlecht lernen? Das klingt doch nach Esoterik!

Nun, ganz so einfach lässt sich dieser Gedanke nicht abtun und mir hat es für meine Rolle als Lehrerin doch einige Augenöffner beschert. Schon sind wir beim Growth Mindset. Aber was ist das eigentlich?

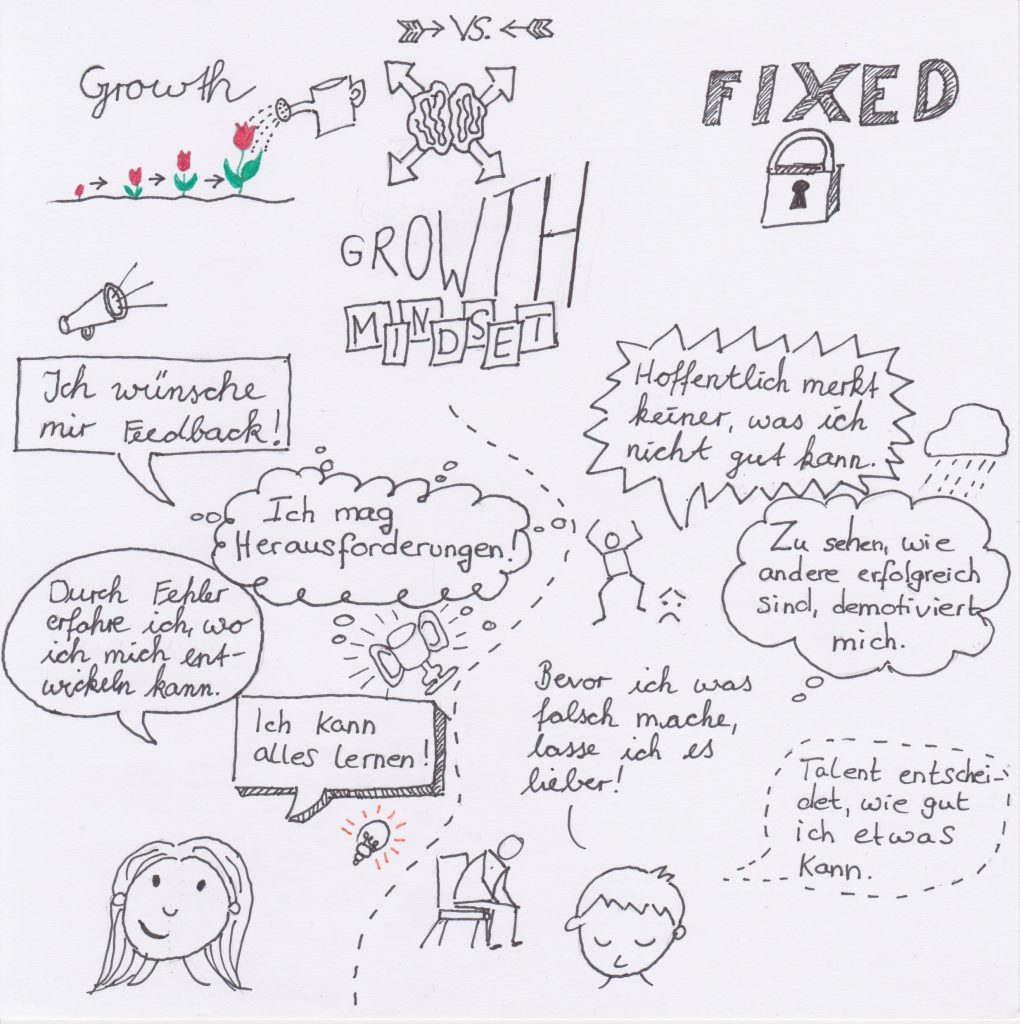

Growth Mindset, oder man könnte auf Deutsch auch dynamisches Selbstbild dazu sagen, kennzeichnet die innere Haltung, die jeder einzelne von uns gegenüber dem Lernen und der eigenen Entwicklung hat. Hier lassen sich vereinfacht dargestellt zwei Archetypen unterscheiden.

Nehmen wir einmal zwei Beispiele.

Da wäre zunächst Ben. Ben hat ein Fixed Mindset, ein statisches Selbstbild. Er glaubt, dass Talent und angeborene Voraussetzungen bestimmen, wie gut er etwas lernen wird. Wenn er einfach kein musikalisches Talent hat, dann wird er auch nie Klavier lernen. Wäre er ein Mädchen könnte er auch denken: „Mädchen sind einfach nicht so gut in Mathe oder Physik.“ Je nachdem, mit welchen Vorstellungen er oder sie von klein auf konfrontiert wurde. Dies bringt ihn dazu, in bestimmten Bereichen von vornherein sehr niedrige Erwartungen zu haben und er denkt, da lohnt es sich auch nicht, sich anzustrengen.

Ben hasst es Fehler zu machen. Wenn er merkt, dass ihm etwas nicht so gut gelingen könnte, dann lässt er es lieber sein, bevor er noch etwas falsch macht. Besonders unangenehm ist es ihm auch, wenn andere merken, was ihm schwer fällt und was er im Vergleich zu anderen nicht so gut kann. Diese Dinge versucht er eher zu verbergen.

Generell vergleicht sich Ben viel mit anderen und bestimmt darüber sein Selbstbild. Wenn er sieht, wie andere in etwas Erfolg haben, dann demotiviert ihn das und das mag er sich dann auch gar nicht so gerne ansehen.

Hannah hingegen denkt nicht, dass ihr von vornherein Schranken auferlegt sind. Ob man ein Talent für etwas hat oder nicht, ist ihr zunächst egal. Versuchen kann man es doch trotzdem, es zählt das, was man erreichen möchte.

Wenn sie auf ihrem Weg etwas falsch macht, dann sieht sie hier hauptsächlich eine Rückmeldung, wo sie weiter an sich arbeiten muss. Vor allem wertet sie Fehler als „Kritik“ an der Sache und nicht an ihrer Persönlichkeit. Sie fühlt sich dadurch nicht herabgesetzt und gerät nicht so schnell in Selbstzweifel. Ganz nach dem Motto: Falle ich hin, stehe ich auf und mache weiter.

Um weiter zu kommen nutzt Hannah gerne konstruktives Feedback. Sie sieht das nicht als Angriff auf ihre Persönlichkeit, sondern als eine Möglichkeit, sich Unterstützung für ihre Weiterentwicklung zu sichern. Sie sucht die Herausforderung, alles andere käme ihr wie Stillstand vor. Selbst wenn sie eine Herausforderung nicht bewältigen kann, ist Hannah davon überzeugt, dass sie auf dem Weg schon viel dazu gelernt hat.

Etwas nicht (gleich) zu schaffen ist für Hannah kein Grund, grundsätzlich an sich zu zweifeln. Sie kann das, was ihre Persönlichkeit im Kern ausmacht, von den zu bewältigenden Aufgaben trennen. Darum schaut sie sich auch gerne andere Menschen an, die in irgendetwas erfolgreich sind. Es inspiriert sie und macht ihr Mut, es auch zu versuchen.

Diese Beschreibungen sind natürlich recht stark komprimiert, jedes Mindset hat wiederum viele Facetten. Aber ob man angesichts einer sich stellenden Herausforderung dynamisch oder statisch über sich und das eigene Können denkt, hat einen messbaren Effekt auf den Ausgang. Die Psychologin Carol Dweck hat in den USA dazu umfangreiche Studien durchgeführt. Sie hat auch Überlegungen dazu angestellt, wie LehrerInnen ein dynamisches Selbstbild vermitteln können.

Das ist nun natürlich der besonders spannende Punkt. Ich möchte das ganze hier nun nicht mit einem Cliffhanger enden lassen, aber trotzdem hier sehr bald mehr dazu. Bis dahin eine kleine Denksportaufgabe: Angesichts von Tests / Herausforderungen / komplexen Aufgaben / Prüfungen: Bist Du eher Ben oder Hannah?